Partout au Canada, y compris ici à Edmonton, des gens ont dressé des mémoriaux à ls mémoire des 215 enfants dont les corps ont été retrouvés sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Un épisode macabre de l’histoire canadienne a fait les manchettes la semaine dernière après qu’un géoradar, aussi appelé radar à pénétration de sols, a localisé les restes de 215 enfants des Premières Nations dans une fosse commune non répertoriée, située sur le terrain de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops.

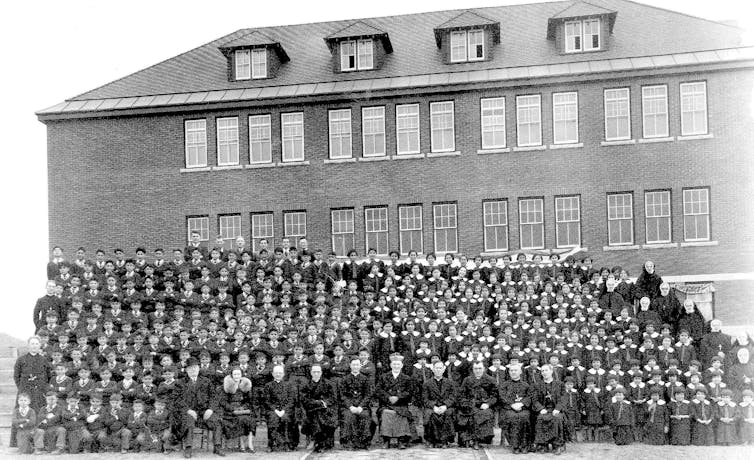

À l’instar des 150 000 enfants autochtones arrachés à leur famille et à leur nation et placés dans des pensionnats au cours du siècle dernier, ces 215 enfants, dont certains n’avaient que trois ans, faisaient partie d’un vaste programme colonial visant à acculturer les nations autochtones. Pour ce faire, le Canada a mis en place un système visant à « tuer l’Indien dans l’enfant ».

Ce système a souvent tué l’enfant.

Bien que nous n’ayons actuellement aucune preuve permettant de déterminer la cause du décès de chaque enfant, nous pouvons dire que leur mort est politique — ces enfants étaient les disparus.

À lire aussi :

L’action collective réglée, il ne faut pas oublier les histoires des survivants des pensionnats autochtones

Une « gestion » de la population coloniale

La terrible découverte de Kamloops révèle un vaste et agressif projet d’assimilation.

Les pensionnats autochtones étaient des endroits où la violence était érigée en système par l’État envers les nations autochtones, où les enfants — les héritiers de ces nations — étaient dépouillés de leur « indianité » de manière programmée.

Leurs vies étaient déconstruites, « purifiées » de toute trace de l’héritage de leurs parents et de leurs ancêtres et reconditionnées dans des « corps canadiens ».

Le plan brutal de construction d’un État canadien s’est appuyé sur une infrastructure déjà existante établie par les grandes Églises chrétiennes. Les Églises ont été impliquées dans la gestion et l’éducation de la population très tôt, dès les débuts de la colonisation. L’Église catholique, qui allait gérer environ 60 % de ces écoles, s’est montrée particulièrement active en la matière.

L’État a ainsi fait bon usage du vaste réseau mis en place par les Églises pour coordonner l’extraction de la « matière première » — soit les enfants autochtones.

Mais la révélation de l’existence d’une fosse commune d’enfants — non enregistrée et cachée — sur le terrain du pensionnat indien de Kamloops nous indique que le contrôle sur la vie des autochtones s’étendait de leur naissance à leur mort.

Archidiocèse de Vancouver Archives

La politique de la mort et du deuil

De nombreux autochtones perçoivent la vie, dans tous ses aspects, à travers le prisme colonial. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous l’apprenons rapidement.

Ce que l’on oublie souvent, c’est que ce prisme se poursuit jusque dans la mort.

Les autochtones — je suis moi-même membre de la nation Anishinaabe — avaient leurs manières de célébrer la vie et de commémorer la mort. Mais l’État canadien, en partenariat avec les Églises, a longtemps contrôlé leurs rituels.

Cette réalité a été encore davantage mise en lumière avec la terrible découverte de Kamploops. Ces horreurs vécues par de nombreuses nations autochtones nous ont fait réaliser comment l’Église catholique a non seulement refusé à ces enfants la possibilité de choisir leur façon de vivre, mais a aussi nié à leurs communautés la possibilité de décider de leurs rituels funéraires.

Par le biais des pensionnats autochtones, le Canada a mis en place un système visant à tuer l’Indien dans l’enfant. La Presse Canadienne/Jason Franson

À Kamloops, l’Église catholique a décidé que ni leur vie ni leur mort ne méritait d’être connue, commémorée ou célébrée.

L’un des actes les plus épouvantables de l’Église catholique de Kamloops est la façon dont les enfants ont été délibérément oubliés. Ils n’apparaissent pas dans les registres officiels qui auraient pu attester de leur décès.

La documentation de la mort peut sembler clinique et manquer d’humanité, mais pour la plupart des gens, elle est cruciale dans le processus de deuil. C’est une façon, parmi de nombreux autres rituels, de confirmer le décès et de permettre aux âmes d’avoir une vie après leur mort et de pouvoir communiquer avec les vivants. Le vide douloureux qui persiste est ce que la thérapiste Pauline Boss, spécialiste du stress familial appelle la « perte ambiguë », soit « une perte qui reste floue parce qu’il n’y a pas de certificat de décès ou de faits attestant de la perte ; il n’y a pas de résolution, pas de fin ».

La mémoire de la personne et sa dépouille peuvent nous sembler être deux choses distinctes, mais elles sont intimement liées dans de nombreuses cultures.

À l’instar du catholicisme, le corps physique occupe une place centrale dans de nombreux rites et cérémonies autochtones qui cultivent la continuité du dialogue avec les morts. Matthew Engelke, professeur à l’Université Colombia spécialiste des rituels du deuil, nous dit que :

« La commémoration implique souvent bien plus que le souvenir des morts. Elle exige un engagement avec les choses auxquelles tiennent les esprits des ancêtres : un enterrement, un verre de bière, un festin, de l’argent, une pierre tombale appropriée, le sang d’un caribou, le sang de la parenté. »

La vérité sur les disparus

La vérité sur les atrocités commises à Kamloops n’a pas été examinée par la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Dans les semaines qui ont précédé la publication du rapport, en 2008, l’Église catholique a été confrontée aux allégations de l’existence de fosses communes. À l’époque, l’église a nié en avoir connaissance.

Jusqu’à ce que leurs restes soient récemment localisés, l’Église catholique s’est contentée de considérer les 215 enfants comme « disparus ».

Les disparus — ceux dont on a secrètement disposé — donnent lieu à une forme de deuil unique. Ils laissent les familles et les communautés dans un état de deuil suspendu, ne sachant jamais si l’être cher est vivant ou mort ni où ses restes ont été laissés.

C’est la vie abandonnée à la mort, sans que les vivants puissent intervenir.

Maintenant qu’ils ont été localisés, les familles, les communautés et les nations survivantes peuvent commencer à réfléchir à la manière dont elles conserveront les restes, ainsi qu’au deuil et à la commémoration. C’est à elles que revient cette tâche et elles doivent bénéficier de tout le soutien et de toutes les ressources nécessaires.

Veldon Coburn, Assistant Professor, Institute of Indigenous Research and Studies, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Crédit image: meandering images / Shutterstock.com